巣作り中の エナガ 2016年3月22日15時17分 長野県 安曇野市 |

私の雑記帳 風と光と鳥たちと思いつくまま、気の向くまま、今日もふらふらと駄文が続きます。

なお、駄文は3年ほどで消すことにしています。あまり、だらだらと続くのも芸がないと思いますので。

Copyright (C) 2002-2016 Nobuyuki Ota All Rights Reserved

3月22日 エナガの巣作り

巣作り中の エナガ 2016年3月22日15時17分 長野県 安曇野市 |

昨日のエナガ 2016年3月21日14時56分 |

昨日巣作りを始めたエナガを見に行った。ほぼ24時間後に。巣は半分ほど出来上がっていた、驚く速さ。夜間は作業をしないだろうから、ほぼ半日でこれだけ作り上げた。ただ、ただ、感激、感歎。 巣材を探し回る範囲は、巣からせいぜい200mほど。それより遠出すると、隣の番と衝突することになる。さして広くない範囲で、この量の巣材を探し出せるのだから凄い能力である。 特に繊維(白い部分)をよくもこれだけ集められると感心する。何かの繭を集めて来るのだろうが。林内を歩いても、繭は人間の目に止まらないない場所にある。樹皮の裏だったり、樹の裂け目の中だったり。ちっちゃな眼だけれど、とてもよく見えるのだろう。 この巣が、壊されず、無事に雛が誕生するよう願うばかり。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しばらく、雑記をお休みします。たぶん4月5日過ぎには再開出来ると思います。 |

巣作り中の エナガ 2016年3月22日 長野県 安曇野市 |

巣作り中の エナガ 2016年3月22日 長野県 安曇野市 |

3月21日 悲しい現実

ヤナギの花を食べる ヒヨドリ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |

|

ヤナギの花を食べる ヒヨドリ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

ヤナギの花を食べる ベニマシコ ♀ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |

|

ヤナギの花を食べる ベニマシコ ♂ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |

|

ヤナギの若芽を食べる ベニマシコ ♂ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |

|

壊されたエナガの巣 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

完成しているエナガの巣 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |

|

巣作りを始めたばかりの エナガ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |

3月19日 ヒナがいた

アオサギ ヒナ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |

|

|

3月18日 今日のややこし君

オオダイサギ 2016年3月18日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

オナガガモ 雄化した♀? 2016年3月18日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

オナガガモ 奥から ♂ 雄化した♀ ♀ |

|

|

|

|

|

|

3月17日 コロニーは大賑わい

アオサギのコロニー 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

抱卵中のアオサギ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |

|

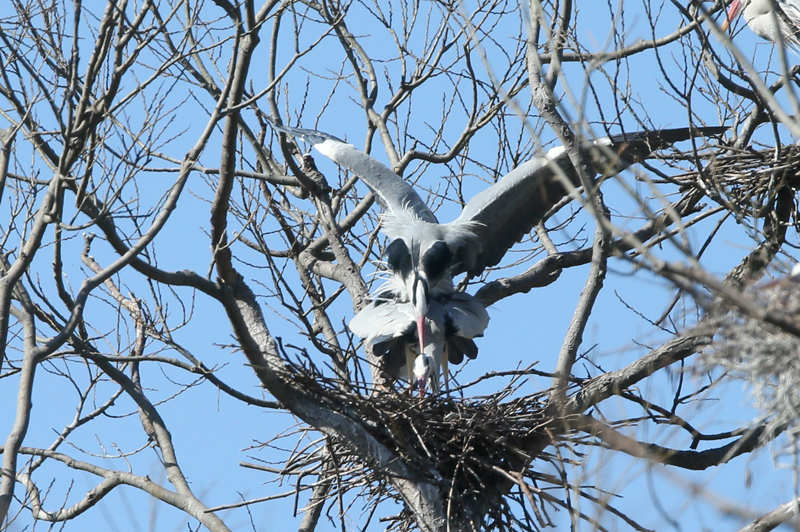

巣作り中のアオサギ番 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

アオサギ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |

|

交尾中のアオサギ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

交尾中のアオサギ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |

3月12日 風を

コハクチョウ 2016年3月12日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

ベニマシコ ♂ 2016年3月12日 長野県 安曇野市 |

|

ベニマシコ ♂ 2016年3月12日 長野県 安曇野市 |

3月11日 行きつ戻りつ冬が行く

ニワトコ 2016年3月11日 長野県 松本市 |

|

|

|

ルリビタキ ♀ 2016年3月11日 長野県 松本野市 |

|

|

|

ノスリ 2016年3月11日 長野県 安曇野市 |

3月10日 まだまだ冬枯れ

オオタカの番 左が♀ 2016年3月10日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

カシラダカ ♀ 2016年3月10日 長野県 安曇野市 |

3月9日 オオムシクイのこと

特急 しなの 2016年3月9日 長野県 松本市 |

庭のクロッカス 2016年3月9日 長野県 松本市 |

庭の梅 2016年3月9日 長野県 松本市 |

庭の梅 2016年3月9日 長野県 松本市 |

昨日の最高気温22度が絵空事みたいな雪降り。始めは雨に雪が交じるくらいかと思ったが、見る間に積もって、冬に逆戻り。昨日飛び回っていた蝶も雪に埋もれているのだろうか。 こんな日は、さすがに出かける気分になれず、久しぶりに古い画像と記録の整理に手を着ける。雪とまるで関係ない話だが、フォルダー「??」に入れてある鳥に決着を付ける。 06年10月の戸隠で撮ったムシクイ、当時の雑記にはメボソムシクイと書いてある。こんなに遅くまでメボソがいるのか??だったが。 09年10月、安曇野のフィールドで数羽の群れを見かけ、渡り途中のメボソと雑記した。やはり、今頃メボソの集団がいるのだろうかと思いつつ。 当時、ムシクイの分類はメボソムシクイ、コメボソムシクイ、センダイムシクイなどとされていた。 センダイとメボソはたくさんいたし、春秋の渡りの時季にもそこそこの数がフィールドを通過した。 しかし、ずっとコメボソと確信を持てるムシクイとは出会えなかった。 |

オオムシクイ 2006年10月13日 長野県 戸隠 |

|

|

|

オオムシクイ 2009年10月01日 長野県 安曇野市 |

3月8日 最高気温が

スジボソヤマキチョウ ♀ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

産卵中のスジボソヤマキチョウ ♀ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

エナガ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

エナガ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

アオサギ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |

3月5日 平凡な鳥見

マガモ♀とペアの「マルガモ」 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

マガモ♀とペアの「マルガモ」 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |

|

マガモ♀とペアの「マルガモ」 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

スズガモ ♂ 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

ハシボソガラス 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |

|

ハシボソガラス 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |

|

ハシボソガラス と 作りかけの巣 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |

3月2日 イカルチドリのこと

イカルチドリ 2016年3月2日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

イカルチドリ 尾羽を開いている方が♂ 2014年4月1日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

イカルチドリ 左♀ 右♂ 2014年4月1日 長野県 安曇野市 |

|

爆走する オオバン 2016年3月2日 長野県 安曇野市 |

|

爆走する オオバン 2016年3月2日 長野県 安曇野市 |

3月1日 雑木林は

アトリ ♀ 2016年3月1日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

巣作り中の エナガ 2016年3月1日 長野県 安曇野市 |

|

|

|

オオタカ ♀ 2016年3月1日 長野県 安曇野市 |